"순장(殉葬)을 금하게 했다. 이전에는 국왕이 죽으면 남녀 다섯 명씩 순장했는데 이때 이르러 금하게 한 것이다." ('삼국사기' 중에서)

신라의 제22대 왕인 지증왕(재위 500∼514)은 502년 명을 내립니다.

고대 사회에서 왕족이나 귀족 등 지배층 인물이 죽었을 때 다른 사람을 함께 묻는 순장을 멈추도록 한 것입니다.

나라에서 금할 만큼 순장이 널리 퍼져 있었던 셈입니다.

실제로 경북 경주에서 가장 큰 무덤인 황남대총은 남쪽과 북쪽 무덤에서 각 10여 명, 천마총 5명, 쪽샘 44호 무덤 5명 이상 등 순장이 이뤄진 사실이 밝혀진 바 있습니다.

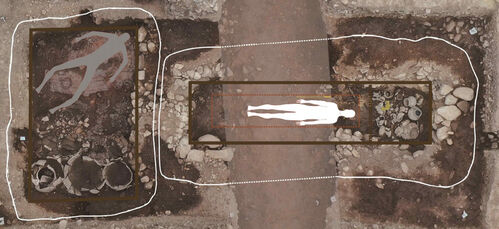

최근 경주 황남동에서 발견된 무덤(경주 황남동 1호 목곽묘)에서도 순장 풍습을 엿볼 수 있습니다.

기존 황남동 120호 무덤 아래에 있었던 무덤은 나무로 짠 곽 안에 널과 부장품을 안치하는 덧널무덤(목곽묘) 형태로, 4세기 말∼5세기 전반에 축조된 것으로 추정됩니다.

조사 결과, 무덤 주인은 길이 3.7m, 너비 0.9m 규모의 주곽에 안치돼 있었습니다.

주곽은 주검 칸과 부장 칸으로 나뉘는데 무덤 주인의 머리는 동쪽을 향하도록 했습니다.

머리맡에 있는 부장 칸에는 각종 토기와 철솥, 덩이쇠 등 부장품을 뒀습니다.

머리 위에 올려 쓰는 모자 형태의 관을 뜻하는 모관(帽冠) 일부로 추정되는 금동 조각 여러 점도 함께 출토됐습니다.

조각은 '△' 또는 '凸' 모양으로 뚫려 있는 형태입니다.

순장자로 추정되는 인골은 주곽에 딸린 매장 시설인 부곽에서 발견됐습니다.

발굴 조사를 진행한 신라문화유산연구원이 작성한 보고서에 따르면 순장자는 팔을 벌린 상태였고 다리는 '오'(O)자 형태로 벌어져 있었습니다.

연구원 측은 "인골 아래에 말이 착용하는 갑옷인 마갑(馬甲)이 있었다"며 "양측으로 사람의 갑옷을 배치한 다음에 그사이에 순장자를 채운 형태"라고 설명했습니다.

다소 부자연스러워 보이는 모습은 주목할 만합니다.

고대 유적에서 출토된 인골을 연구해 온 김헌석 국립경주문화유산연구소 학예연구사는 "대부분의 순장은 사지를 똑바로 펴서 매장하는 신전장(伸展葬) 형태"라고 설명했습니다.

보통 순장을 할 때는 목숨을 끊은 뒤 매장했을 것이라는 견해가 많습니다.

김 연구사는 "황남동 무덤의 경우, 주 피장자 즉 무덤 주인은 제대로 누워 있는 반면 순장자는 팔다리를 벌린 채 부자연스러운 모습이 이례적이다"고 설명했습니다.

그러면서 그는 "어쩔 수 없는 이유로 팔다리가 벌어진 채로 매장했거나, 순장자를 똑바로 두는 게 어려운 상황일 수 있다"며 "다양한 가능성을 검토해야 한다"고 말했습니다.

자문회의에서는 부장품을 넣어 두는 부곽에 유물을 먼저 두고 이후 순장자를 안치해 '빈 곳'을 채운 것 같다거나 마지막에 매장했을 것이라는 의견이 나왔습니다.

이승을 넘어 저승까지, 무덤 주인의 곁을 지킨 사람은 누구일까?

순장자로 추정되는 인골의 머리 부분에서는 금으로 된 귀걸이 1점이 나왔고, 허리 부근에서는 작은 칼(刀子·도자) 1점이 출토됐습니다.

김 연구사는 인골 형태 등으로 볼 때 키가 160∼165㎝일 것으로 봤습니다.

다만, 현재 남아 있는 부분이 많지 않아 성별이나 연령대를 추정하기는 어려운 상태입니다.

국가유산청과 연구원 측은 30세 전후의 신라 장수(將帥·군사를 거느리는 우두머리)로 추정되는 무덤 주인을 가까이서 보좌하던 시종일 가능성이 높다고 봤습니다.

연구원 측은 "순장자는 무덤 주인의 갑옷, 투구 부근에 함께 안치돼 부곽에서 다른 유물들과 함께 '부장품'의 성격으로 들어간 것으로 볼 수 있다"고 전했습니다.

연구원은 순장자를 "곁에서 보좌하던 시종"으로 추정하며 "(무덤) 주인을 따라 순장돼 사후에도 그런 역할을 수행하도록 했을 가능성을 보여준다"고 덧붙였습니다.

이번에 황남동에서 발견된 순장 형태는 신라 특유의 무덤 형태인 돌무지덧널무덤(적석목곽분)과 순장 장례 풍습 등을 연구할 때 도움이 될 것으로 보입니다.

김 연구사는 "순장은 추정하거나 일부만 확인되는 경우가 많았다"며 "순장자의 배치, 순장 장례 풍습의 변천 과정을 유추할 수 있는 자료를 확보해 의미가 크다"고 말했습니다.

(사진=국가유산청 제공, 연합뉴스)