(SBS 연예뉴스 김지혜 기자)

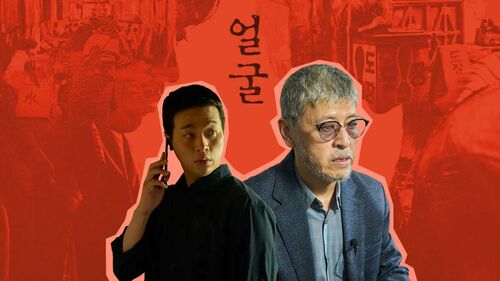

'얼굴'은 2억 원의 제작비, 13회 차의 촬영, 20여 명의 소수 정예 스태프로 완성한 영화다. 영화 '부산행'(2016)과 '반도'(2020)를 잇따라 만들며 한국형 좀비 블록버스터의 지평을 연 연상호 감독의 초기작을 떠올리게 하는 소박한 규모의 결과물이다.

영화의 크기를 줄이고, 제작 방식에 변화를 준 연상호 감독은 독립영화 시절의 패기와 날카로움을 보여줬을까. 참신한 아이디어에도 불구하고 몇몇 요소로 인해 완성도에 있어서는 아쉬움을 남긴다.

영화는 방송사의 다큐멘터리 제작진이 한 전각 장인을 인터뷰하는 것으로 시작된다. 시각장애인인 임영규(권해효)는 아들 임동환(박정민)이 보는 앞에서 자신의 인생을 회고한다. 이후 부자(父子)는 40년 전 실종된 아내이자 어머니인 정영희(신현빈)의 백골 사체가 발견됐다는 연락을 받는다. 경찰이 정영희가 살해됐을 가능성을 언급하면서 임영규와 임동환 그리고 다큐멘터리 PD 김수진(한지현)은 그녀의 죽음을 둘러싼 진실을 추적하기 시작한다. 이 과정에서 임영규는 빛나는 영광과 불편한 진실이 뒤섞인 과거와 마주하게 된다.

'얼굴'이 유발하는 긴장감은 연출의 설정에 기인하는 바가 크다. 영화는 영희의 얼굴을 직접적으로 보여주지 않는다. 눈이 보이지 않는 영규의 시야를 관객도 공유하는 셈이다. 주인공의 얼굴이 등장하지 않는 영화라는 호기심 어린 설정과 또 다른 주인공이 연루된 살인 사건이라는 미스터리의 중첩은 이야기를 따라가게끔 하는 동력이 된다.

다만, 거칠고 헐거운 서사와 중반 이후 무너져버린 개연성으로 연상호 영화의 대표적 단점 중 하나인 뒷심 부족이 노출된다. '얼굴'은 이야기의 촘촘함보다는 메시지의 강렬함으로 승부수를 띄운 작품이다. 그 점에 있어서는 감독의 의도는 절반의 성공을 거뒀다고 볼 수 있다.

관객은 영희의 얼굴을 모른다. 그녀를 정면으로 응시하는 타자의 표정과 평가에 의해 유추만 할 뿐이다. 그들에 의해 재단된 영희의 얼굴은 추하고 흉한 것, 괴물과 다를 바 없다.

사람들의 입에 오르내리는 외모와 달리 영화 속에 그려지는 영희는 마음이 올곧고 따뜻한 사람이다. 공장의 악덕 기업주가 여성 노동자에게 가하는 폭력에 대해 불이익을 감수하면서까지 문제를 제기한다. 사장의 눈 밖에 날까 쉬쉬하는 사람들 사이에서 바른말을 하는 영희는 별종으로 취급된다.

이쯤 되면 관객들은 영희의 얼굴이 일그러진 것인지, 영희의 미추(美醜)를 외형으로만 판단하는 사람들의 시선이 일그러진 것인지 헷갈린다.

'얼굴'은 연상호 감독이 2018년 발간한 동명의 그래픽 노블을 바탕으로 한 작품이다. 감독은 성과에 집착하는 자신을 반성하다 떠올린 이야기라고 밝힌 바 있다. 자아반성은 1970년대 한국의 고도성장 아래 외면당한 개인의 삶이라는 영화의 아이디어로 확장됐다. 장애를 딛고 장인으로 거듭난 임동규는 한국 사회를, 추한 얼굴 탓에 멸시당한 정영희는 개발이라는 미명하에 개인에게 자행된 무유형의 폭력을 상징한다고 볼 수 있다. 또한 임동규가 고생 끝에 기적을 이룬 부모 세대를 상징한다면, 임동환은 부모의 유산을 누리다 뜻밖의 진실로 혼돈에 빠지는 자식 세대를 대변한다.

다만, 청계천 미싱 공장의 풍경과 못생긴 여자를 향한 조롱이 시대라는 거시와 인간사라는 미시를 그럴듯하게 은유했는가에 대해서는 물음표가 생긴다. 이런 대입은 거친 연출과 맞물려 다소 작위적으로 보이기도 한다.

연상호 감독은 사람들의 왜곡된 시선과 언어폭력들을 나열하고, 시선과 말이 선사하는 불쾌함까지 관객에게 전이시킨다.

영희는 연상호 감독의 초기 대표작 '사이비'(2013)의 민철처럼 관객을 시험에 들게 하는 캐릭터다. 민철이 진실을 말하는 악인이었다면 영희는 정의를 부르짖는 추인이다. 인간을 향한 편견과 혐오가 진실과 진심을 어디까지 호도할 수 있는가를 관객 스스로에게 묻게끔 하는 인물이다. 다만 정영희라는 인물은 감독이 좀 더 공들여 다뤄야 함에도 메시지를 강화하기 위한 도구로 활용한 뒤 가차 없이 버려진다. 이로 인해 영화 속 타자들이 영희를 다룬 것과 마찬가지로 영희를 다룬 감독의 태도 역시 폭력적이라는 인상을 남긴다.

이 역시 의도하는 바가 있다. 자격지심과 열등감, 피해의식으로 폭주하는 진짜 괴물을 등장시키기 위함이다. 영화는 전반부에는 추녀를 향한 사람들의 혐오를 전시하고, 후반부에는 자격지심과 피해의식에 절어 넘어서 안될 선을 넘은 한 악인의 궤변을 늘어놓는다.

(남은 이야기는 스프에서)